< 学術コラム シリーズ >

「医療のアンメットニーズ」に光をあてる

− 誤嚥性肺炎とストレスケアの領域におけるこれからの医療 –

越久 仁敬

ユーセンスメディカル株式会社 代表取締役

内科・呼吸器科 おく医院 院長

兵庫医科大学 名誉教授

Vol.1 肺炎は日本人の死亡原因第3位

戦後、様々な抗生剤の開発などによって、肺炎による日本人の死亡率は減少傾向にありましたが、人口の高齢化に伴って1980年頃から増加に転じ、2011年には悪性新生物、心疾患に次いで死因の第3位になりました。その後、2017年には死因の第5位になっていますが、これは肺炎による死亡が減ったわけではなく、厚生労働省が「誤嚥性肺炎」を死因順位統計に用いる分類項目に追加したことと、高齢者肺炎の死亡診断書の原死因として老衰と書いてもよいことが医師に浸透したことによるものです。

誤嚥性肺炎とは、一般的に嚥下物が気道内に侵入(誤嚥)して生じる肺炎ですが、肺炎が誤嚥によって生じたかどうかを判断するのは難しいので、誤嚥のリスク因子を持っている人に生じた肺炎を誤嚥性肺炎ということが多いです。では、厚生労働省はなぜ誤嚥性肺炎を分類項目に追加したのでしょうか。その理由は厚生労働省のサイトでは見つけられませんでしたが、誤嚥性肺炎による年次推移をみると、指数関数的に増加しており、厚生労働省としても注視せざるを得なかったのではないでしょうか。2022年では誤嚥性肺炎は肺炎に次いで死因の第6位ですが、東京都健康安全研究センターの推計*では、今後、左図のように肺炎は減少に転じるのに対して、誤嚥性肺炎は指数関数的に増加し続けるとされており、いずれ順位が逆転することが予測されます。

誤嚥の原因は多くの場合、嚥下障害です。その原因のひとつに、不顕性誤嚥があります。嚥下障害は高齢者において有病率が高く、現在、日本には嚥下障害を自覚する65歳以上の高齢者が1000万人以上いると推定されます。日本呼吸器学会の成人肺炎診療ガイドライン2017では、誤嚥のリスク因子を評価することを「弱く推奨する」となっており、病院や介護施設で発生した肺炎の場合、フローチャート上、誤嚥性肺炎のリスクがあるか、疾患末期や老衰状態と判断されれば、個人の意思やQOLを考慮した治療・ケアを行うとされています。しかし、誤嚥性肺炎やその原因となる嚥下障害の予防や治療については、一切触れられておらず、唯一、誤嚥性肺炎に関連した予防対策として、口腔ケアを「弱く推奨する」と示されているだけです。これでは、誤嚥性肺炎は、疾患末期や老衰状態と同じく、積極的な治療法のない病態であると言っているのと同じではないでしょうか。そんなことは決してないと筆者は思っていますが、そう思わせるようなガイドラインが書かれる背景には、呼吸器専門医でも嚥下のしくみや誤嚥のメカニズムには疎く、この分野での研究が進んでいないという現実があるからだと考えています。

* 東京健安研セ年報 Ann. Rep. Tokyo Metr. Inst. Pub. Health, 69, 271-277, 2018.

Vol.2 高齢者で増加する誤嚥から肺炎になるリスク

なぜ人が誤嚥するのかを理解するためには、咽頭・喉頭の解剖と嚥下のしくみを知る必要があります。

まず解剖と生理のおさらいをすると、喉頭および下咽頭より下部では、腹側に気管が、背側に食道が位置しており、空気と食塊の通路は完全に分離されています。しかし、咽頭は空気と食塊の共通の通り道になっています。嚥下物が気道に侵入していかないのは、巧妙なしくみによって嚥下物が気管に入ることがないようになっているからです。そのしくみは、脳幹にある嚥下の中枢パターン生成機構(CPG)が制御しているのですが、一旦、嚥下が惹起されると随意的な要素はなく、いつも決まったシークエンスで筋肉が活性化されます。そこでこのようなしくみを「嚥下反射」とよんでいます。嚥下反射が起きると、軟口蓋が鼻腔と口腔の通路をふさぎ、舌が練り歯磨きをチューブから押し出すように食べ物を口腔から咽頭に押し出し、喉頭が挙上するのに伴って喉頭蓋が気管にフタをして嚥下物が気管に行かないようにしているのです。(こちらにわかりやすい図があります)それ以外にも、液体などが喉頭に侵入したときには、声帯が閉鎖して液体が入らないようにするしくみがあります(気道防御反射)。

このように私たちの体には巧妙なしくみが備わっていて気管に食べ物が入っていかないようになっているのですが、加齢とともに嚥下反射が起きにくくなったり、嚥下に関連する筋の機能低下により、喉頭挙上速度や挙上距離が不十分となったりして、しくみがうまく働かなくなってきます。それで、年をとると誤嚥のリスクが高くなるのです。くわえて、喉頭や気管に液体や食べ物が侵入した時の気道防御反射(声門閉鎖や咳反射)がうまく働かなくなると誤嚥によって肺炎が起こります。加齢だけでなく、脳卒中やパーキンソン病、あるいはCOPDという肺の病気では、これらのしくみが障害されるので、誤嚥性肺炎のリスクがとても高くなります。

嚥下反射惹起遅延があると、嚥下CPGでプログラムされた筋制御のシークエンスと、実際の食塊の移動との間にずれが生じます。このずれは、嚥下ビデオ造影検査(VF)を行って、食塊が梨状窩に達した時間と嚥下反射が惹起された(喉頭の急速挙上の始まる)時間との間隔(喉頭挙上遅延時間、laryngeal elevation delay time:LEDT)として定量的に計測できます。また、呼吸と嚥下を同時に観測すれば、嚥下無呼吸の開始から嚥下反射までの時間(嚥下潜時、swallowing latency)として定量化できます。ずれが大きいと、嚥下が間に合わなくなって嚥下前に誤嚥が起きるばかりか、嚥下後の呼吸が吸息になって、咽頭内に残留した物を嚥下後に誤嚥するリスクもあります。

Vol.3 不顕性誤嚥の予防と治療法

不顕性誤嚥とは、気管内に水分や食べ物が侵入してもむせが起こらない誤嚥です。高齢の肺炎患者は高率に不顕性誤嚥を伴っており、逆に不顕性誤嚥があると肺炎の発生リスクは13倍になると言われています。不顕性誤嚥は、食事に伴って起きる場合と睡眠中に起きる場合がありますが、いずれの場合も咳反射をはじめとする気道防御機構がうまく働かなくなることが原因と考えられています。不顕性誤嚥によって細菌を含む唾液などが下気道に侵入することで肺炎が起きます。

不顕性誤嚥のリスクを調べる検査としては、クエン酸咳テストがあります。1%濃度のクエン酸を含む生理食塩水をネブライザーで吸入し、1分間に5回以上の咳が出れば正常、5回未満であれば不顕性誤嚥のリスクがあると判定します。別の判定方法として、吸入を始めてから最初の咳が出るまでの潜時を計測する方法もあります。この場合は潜時が30秒以上であれば不顕性誤嚥のリスクがあると判定します。

睡眠中の不顕性誤嚥による肺炎を防ぐためには、口腔ケアが重要です。口腔内や咽頭内で細菌が繁殖しないように、歯磨きやうがい、舌苔や歯垢の除去、齲歯や歯槽膿漏の治療を行います。また、胃内容物の逆流を防ぐための生活指導や投薬を行います。

一方で、低下した気道防御機構を回復させるような治療法も試みられています。一つ目は、血清サブスタンスP量を増加させる治療法です。サブスタンスPには嚥下反射や咳反射を促進する作用があります。降圧剤のアンジオテンシン変換酵素阻害薬(ACEI)は、アンジオテンシンIIの活性化を阻害するだけでなく、サブスタンスPの分解も阻害する働きがあり、実際、高血圧症を伴う脳卒中患者さんでは血清サブスタンスPの増加がみられます。1998年に報告された前向き臨床試験では、脳卒中の既往のある高血圧症患者において、ACEIを服用していない患者は、服用している患者に比べて肺炎になるリスクが2.65倍になることが示されました。その後、2000年前後には同様の結果を示す臨床試験が報告されました。しかし、様々な脳卒中後の治療法が進歩した2019年に報告された大規模な後向き臨床試験では、ACEIに脳卒中後の誤嚥性肺炎を予防する効果は認められませんでした。

二つ目は、鼻腔口腔内や咽頭内のtransient receptor potential(TRP)チャネルを刺激する治療法です。TRPV1は、43℃以上の熱やトウガラシの成分であるカプサイシンなどで活性化されますが、いずれの方法で刺激しても嚥下の惹起を促進させます。TRPM8は28℃以下の熱やメンソール、黒コショウなどで活性化されますが、これもいずれの方法で刺激しても嚥下の惹起を促進させることが示されています。現在、TRPチャネルを活性化する薬が世界各国で開発されているところです。

三つ目は、干渉波によって頸部を電気刺激する治療法です。3週間以上の嚥下リハビリテーションを処方された患者を対象に行われた二重盲検ランダム比較試験では、感覚閾値レベルの頸部干渉波電気刺激は有意に経口摂取量と咳反射惹起閾値を低下させました。また、認知症を伴う嚥下障害者を対象に行われた臨床試験でも、同様に経口摂取量の増加と咳反射の改善が示されています。

Vol.4 息をすることと飲み込むことの密接な関係

以前のコラム第2回では、呼吸と嚥下の共通の経路である上気道は巧妙なしくみによって誤嚥から何重にも守られている、という話をしてきました。しかし、加齢や脳血管障害によって、嚥下中枢-中枢パターン生成機構(CPG)と言います-でプログラムされた筋活動と、実際の食塊の移動との間にずれが生じると誤嚥が生じるという話でした。今回は、もう一つ、息をするタイミングと飲み込むタイミングの協調性が安全に嚥下するための重要な要素だということをお話しします。その協調性は、脳幹において嚥下CPGと呼吸CPGが密接に連絡し合うことで維持されています。

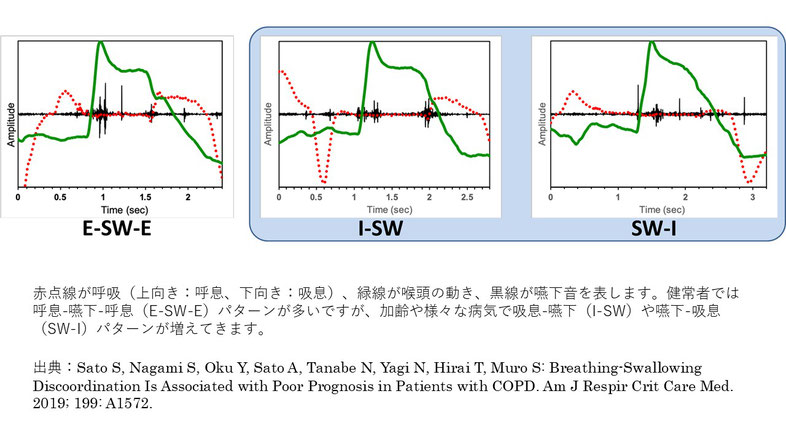

通常、嚥下は呼息時に起こり、嚥下後の呼吸は呼息から始まることによって咽頭に滞留した物が気道に入ってくるのを防御しています。この呼吸-嚥下パターンは、CPG間の神経結合によって維持されています。しかし、加齢や神経疾患、慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者や睡眠時無呼吸症候群(OSAS)患者では、その関係が崩れて、吸息–嚥下(I-SW)や嚥下–吸息(SW-I)パターンが増加し、喉頭侵入や誤嚥のリスクとなっています。

京都大学で行われた前向き研究では、安定期のCOPD患者において、I-SW・SW-Iパターンの発生頻度は増悪と関連しており、発生頻度25%以上は増悪の高リスク群でした。SW-Iパターンは、嚥下惹起遅延による嚥下の呼吸相におけるタイミングの遅れが原因と考えられる一方、I-SWパターンは嚥下惹起遅延に対する代償応答と考えられます。実際、飯塚病院で行われた前向き臨床研究では、I-SWパターンを認めるCOPD患者は、認めないCOPD患者より増悪を起こしにくいという結果でした。

それでは、SW-Iパターンの嚥下を、安全な嚥下–呼息(SW-E)パターンになおすことはできるのでしょうか?OSAS患者さんは、高率にSW-Iパターンの嚥下をしますが、CPAPで治療すると、SW-Eパターンの嚥下になります。興味深いことに、COPD患者さんでも4cmH2O程度の低圧CPAPをかけると、著明にSW-Iパターンの嚥下の頻度が減少するのです。また、SW-Iパターンの嚥下は嚥下惹起遅延によって増えてくると考えられますので、口腔咽頭への化学的/電気的刺激によって嚥下惹起を促進するのも有効な手段と考えられます。化学的刺激とは、第3回でお話しした熱や冷却、トウガラシ、ミントなどによって口腔や咽頭のTRPV1 / M8チャネルを刺激する方法です。また、電気的刺激としては干渉波電気刺激が嚥下惹起を促進させることが示されています。

このような治療的介入が誤嚥性肺炎やCOPDの増悪を抑制するか否かは、今後さらに臨床研究によって検討する必要があります。

飯塚病院で行われた前向き臨床研究のリンク

出典:Yoshimatsu Y, Tobino K, Nagami S, Yagi N, Oku Y. Breathing-Swallowing Discoordination and Inefficiency of an Airway Protective Mechanism Puts Patients at Risk of COPD Exacerbation. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2020;15:1689-96.

Vol.5 実は治療できる嚥下障害、いま医療者にできること

カナダの内科医Sir William Oslerは「肺炎は老人の友である」という言葉をのこしています。この言葉は、しばしば、加齢によって嚥下機能が低下して誤嚥性肺炎になるのは自然なことであり、それに抗するより、むしろ受け入れるべきである、という話の脈絡で引用されてきました。第1回のコラムで取り上げた日本呼吸器学会の成人肺炎診療ガイドライン2017で、易反復性の誤嚥性肺炎のリスクがある人の肺炎に対しては、個人の意思やQOLを考慮した治療・ケアを行うとされたのも、嚥下機能の低下に伴う肺炎は人として避けられない「生老病死」的なものであるという考えに基づいたものと思われます。

たしかに、老化に伴って嚥下機能は低下します。しかし、嚥下障害の原因は、老化だけではなく様々です。器質的な原因、機能的な原因、薬剤性や心因性のものあります。器質的な原因としては、頭頚部癌や、それに対する手術療法や放射線療法によるものなど、機能的な原因としては、脳卒中やパーキンソン病などの神経疾患、認知症、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や間質性肺炎などの呼吸器疾患によるものなど、多岐にわたります。そして、それぞれの病態に応じて、様々な誤嚥防止術や嚥下リハビリテーションが創案されています。

また、第3回のコラムで紹介したように、低下した嚥下反射や気道防御反射を回復させる方法としては、アンジオテンシン変換酵素阻害薬(ACEI)やtransient receptor potential(TRP)チャネルのアゴニストの内服、頸部の感覚閾値での電気刺激療法があります。これらの治療法のエビデンスレベルは、まだ十分とは言えませんが、老化に伴う嚥下障害にも、ある程度効果が期待されると考えられます。少なくとも、嚥下機能が低下したら「お手上げ」(口腔ケア以外手がない)という状況ではありません。さらに、抗コリン剤や向精神薬、あるいは神経障害性疼痛緩和薬など様々な薬剤が嚥下障害の原因になり得ますので、処方されている薬の内容の検討も重要です。

第4回コラムでは、嚥下後の呼吸が吸息から始まることが誤嚥リスクになるということをお話ししました。このような嚥下-呼吸パターンになる要因として、嚥下反射の惹起遅延がありますが、TRPアゴニストによる化学的刺激や頸部干渉波刺激などによる電気的刺激は、嚥下反射の惹起を促進させることが示されています。また、息こらえ嚥下やバイオフィードバック、あるいは低圧CPAPによって嚥下後の呼吸が呼息から始まるように矯正できることも示されています。

以上のように、肺炎患者に誤嚥リスクがあるのなら、緩和ケアの前に、嚥下障害の病態をきちんと把握して、出来る限り誤嚥リスクを減らす努力をすることが医療者には求められるべきではないでしょうか。